Due vicende, fra loro intrecciate, si sviluppano nel decennio nero del Vecchio Continente. Laddove il lebensraum nazista- la rincorsa allo spazio vitale – seminò al suo passaggio deportazioni e massacri.

La corsa verso lo spazio vitale coincise – ovviamente – con la rielaborazione della geografia altrui. La Germania reclamava chilometri, incastonata com’era fra le grandi democrazie liberali ad Ovest e lo strapotere bolscevico ad Est. Nel mezzo l’autodeterminazione dei popoli umiliata da una vocazione espansionista ed aggressiva.

Anche il calcio – linguaggio universale – prestò il fianco alla costruzione del consenso plebiscitario. Storie di uomini e capitani, due ruoli in conflitto, bandiere di Austria Vienna e Dinamo Kiev: su una sponda Nikolaj Trusevič, sull’altra Matthias Sindelar.

Un estremo difensore e un falso nueve, per utilizzare il lemmario calcistico odierno. Acciaio e carta velina, due elementi fra loro inconciliabili – ruvidezza ed eleganza – dimostrarono che la resistenza si può avvalere di cuoio, cuore e legacci: non solo di elmetti e barricate.

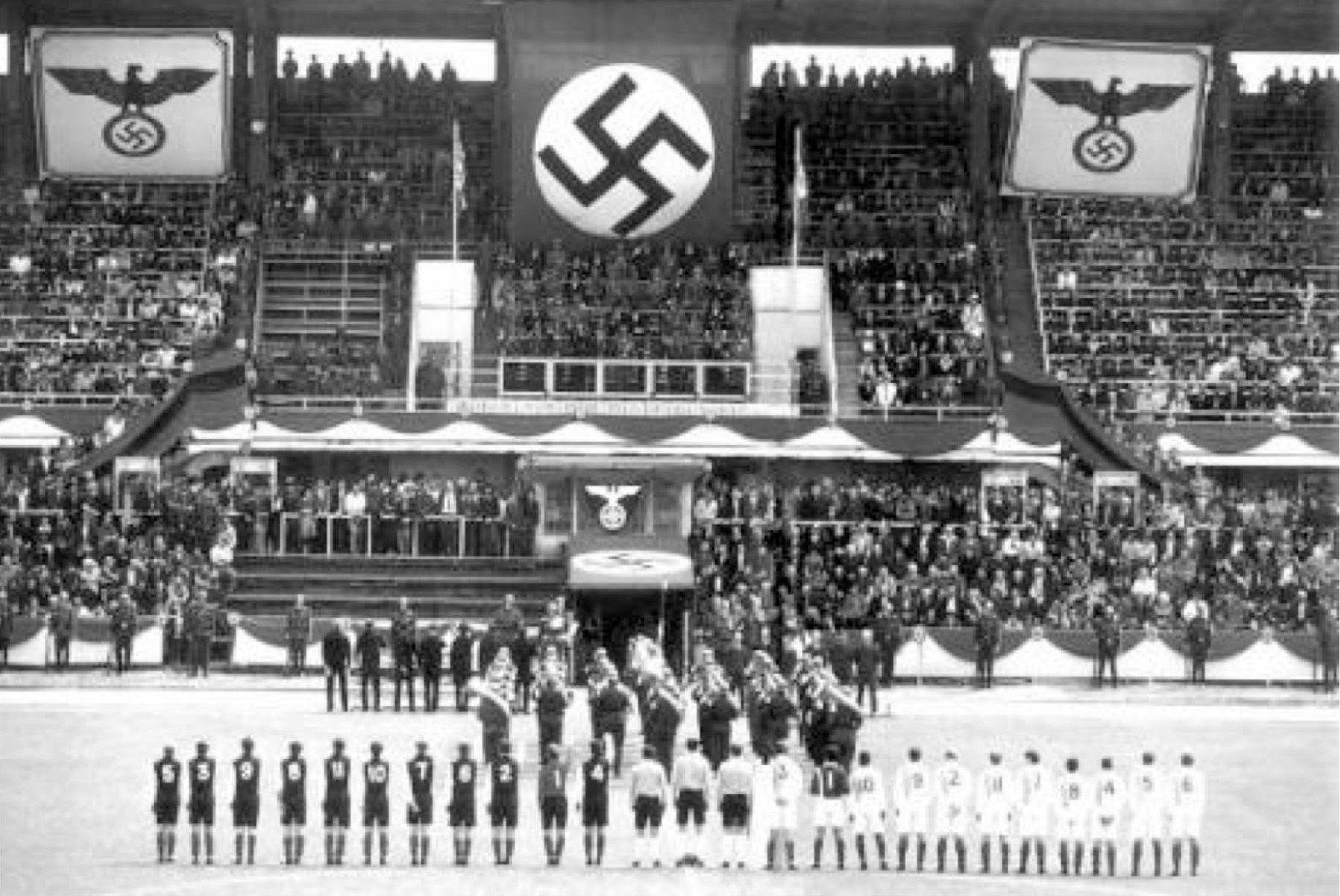

Il fußball, dicevamo, è la componente fondamentale per incrementare autorità e prestigio. Due date, in particolare, risultarono significative per quella frangia nazista armata di tacchetti e gomitate: tre aprile millenovecentotrentotto, nove agosto millenovecentoquarantadue. Andiamo per gradi.

Parte da un po’ più lontano l’avanzata del Terzo Reich, è il 1933 quando il National-sozialistische deutsche Arbeiterpartei, danzando fra le macerie della crisi del ’29, si appropriò del potere. Una dittatura non lascia nulla al caso, neppure il colore su cui apporre la svastica: il rosso, appunto, tonalità tanto cara alle masse operaie.

Un capolavoro di propaganda, la Goebbels Schnauze – il modello di radio più diffuso, grazie ai prezzi adottati – gracchiava parole poco rassicuranti per i confinanti. Deliri di onnipotenza del Führer – così passeranno alla Storia – mentre la piazza, estasiata, ondeggiava a braccio teso: pregustando l’annichilimento delle Paci di Parigi. È il mito della contro-revanche, è una convulsa corsa al riarmo che rende carta straccia i quattordici punti di Wilson.

Primo obiettivo dichiarato, primo fazzoletto da apporre al taschino dell’Impero: l’annessione dell’Austria, l’Anschluss. Questione di continuità territoriale e culturale, volontà di infrangere l’Art. 80 del Trattato di Versailles che vietava l’inclusione austriaca. Si trattava, al tempo, di un Paese contadino, arretrato e dirottato nelle mani dei cattolici.

Solo Vienna mantenne una parvenza di antico splendore, il resto del territorio fu nient’altro che lontano parente del gigante Austro-Ungarico. Quei cari popoli, a cui amava riferirsi Francesco Giuseppe d’Asburgo, ridotti a frammenti di anonima terra dallo scottante epilogo della Grande Guerra.

Espansione contro indipendenza: inglobare l’Austria fu impresa tutt’altro che facile. Tant’è vero che – nel 1934 – il nemico che nessuno si aspetterebbe – considerato il fluire degli eventi – schierò le truppe al confine del Brennero: fu Benito Mussolini, infatti, a qualificarsi come difensore della stabilità europea, con la sincera approvazione di Winston Churchill.

Adolf Hitler dovette arrendersi, quantomeno in prima battuta. L’unica carica istituzionale che pagò a caro prezzo quel tentativo fu Engelbert Dollfuss, cancelliere della Repubblica austriaca, assassinato da attentatori filonazisti.

13 marzo 1938.

Strada in discesa per il Reich, un’escalation strepitosa, condotta dall’autore del libro meno fluido – eufemismo di ampissima portata – della storia mondiale: il Mein Kampf, programma – mal scritto – del Partito Nazionalsocialista. L’Austria, comunque, sta per capitolare. La maggioranza del popolo – tutto sommato – non ha intenzione di recriminare: è pronta ad accettare, passivamente, l’unificazione. L’Anschluss, in effetti, si concretizzò sulla scorta di un referendum, fa niente che le due alternative risultassero fra loro asimmetriche: il popolo, pur con la baionetta puntata alla gola, pose una croce nera sullo “Ja” dalla subalternità.

3 aprile 1938

Quale occasione migliore per celebrare la riunificazione, se non 22 uomini in calzoncini in un Prater stracolmo in ogni ordine di posto? Una festa indotta, nonostante ci fosse poco da festeggiare.

La Storia, tuttavia, viene scritta da chi ha il coraggio di ribellarsi, da chi rifiuta ogni sorta di omologazione. Qui entra in gioco Matthias Sindelar, il Mozart del calcio. Fantasia e compostezza, composto della stessa materia – piccola nota estemporanea – che, anni dopo, avrebbe fatto innamorare Sir Alex Ferguson di Ryan Giggs. La carta: velina o d’argento poco conta, è la leggerezza il trait d’union.

La sua non era una finta, era un accenno, una sfumatura.

Vittorio Pozzo

Matthias è un fuoriclasse dinoccolato e dai tratti spigolosi, certamente una macchina da gol: bocca da fuoco del Wunderteam. La capacità di galleggiare nella brezza, sfiorare il pallone in maniera aggraziata e quasi irriverente, lo rende bersaglio dei liberi avversari, non a caso ad ogni triplice fischio corrispondeva una corsa al più vicino ospedale.

Non era, ad onor del vero, lo stesso calcio a cui assistiamo oggigiorno, il cartellino rosso rappresentava l’extrema ratio. Nulla da tutelare, di sicuro non i legamenti del campione: solo l’orgoglio.

Ad ogni modo, l’ultima volta che l’Austria varcò le Colonne d’Ercole degli spogliatoi con la divisa rossa e bianca, con l’emblema della propria autodeterminazione sul petto fu proprio in quella timida primavera del 1938. Il rigidissimo protocollo nazista prevedeva il doppio saluto ai gerarchi: prima e dopo la gara. Abbiamo detto che il calcio è strumentale al consenso: sarebbe stato poco indicato, pertanto, violare la rete della Germania. Una vittoria austriaca, del resto, avrebbe potuto riaccendere qualche fioca fiammella indipendentista. Rischio minimo ma, tant’è. Meglio non correrlo.

Sindelar, al contrario, immune alle legnate della retroguardia tedesca decise di prendersi gioco dell’usurpatore. Giocò – testimonianza di chi c’era – la miglior partita dell’intera carriera, consapevole – probabilmente – che sarebbe stata l’ultima della vita.

Due reti a zero, questo il risultato : la prima di Matthias, la seconda di Sesta. I volti delle autorità naziste, dalla loro trincea affacciata sul prato, si dipinsero di stizza. Poco male, un talento del genere – nonostante fosse avanti con gli anni – avrebbe certamente conferito sfumature di imprevedibilità alla Nazionale tedesca. In quel caso, tuttavia, non fu la dote del campo a determinare le conseguenze.

Fu un dannato “Heil” negato.

L’aristocratico distacco di Sindelar intraprese un lungo braccio di ferro con gli stati maggiori nazisti. Rifiutò con fermezza di indossare la casacca della Germania, nonostante le pressanti richieste da parte della Federazione volte a farlo partecipare ai Mondiali di Francia del ’38. Rifiutò, dunque, fu per sempre.

Il 23 gennaio 1939 venne trovato morto nel suo appartamento, al suo fianco Camilla Castagnola: fidanzata italiana di origini ebree, conosciuta cinque anni prima, in occasione dei Mondiali del ’34. Gli inquirenti archiviarono, frettolosamente, le cause della dipartita: asfissia da monossido di carbonio, colpa d’una stufa difettosa.

Destini simili, una parola chiave: occupazione.

19 settembre 1941

Le forze tedesche irrompono a Kiev, è la fase calda dell’Operazione Barbarossa.

Facendosi beffe di un’alleanza innaturale – il patto Molotov – Ribbentrop fra sovietici e tedeschi – principia il percorso che avrebbe portato, in seguito, al tentativo di prendere Stalingrado. L’occupazione dell’Austria, almeno, poteva contare su labili giustificazioni culturali e linguistiche. L’Ucraina, invece, venne ricondotta a mero serbatoio di approvvigionamenti. Scorte di grano per la Wermacht, tank lanciati in corsa cingolata verso il cuore biondo dell’URSS.

La corazzata nazista si macchiò di un’occupazione disumana, gli ucraini – rispetto agli affini austriaci – erano reputati essere inferiori, pertanto i diritti basilari non furono un bene da elargire.

Fra il 29 e il 30 settembre, in appena due giorni, venne compiuta la fucilazione di massa più corposa della storia. Ai piedi del dirupo di Babyn Yar 33’771 uomini – comunicato di Berlino alla mano – persero la vita.

Non solo le pallottole, anche i morsi.

Giorno per giorno, in quel di Kiev, si moriva di stenti. Testimoni dell’epoca affermano che in città scomparirono quasi tutti gli animali randagi: topi compresi. La fame, del resto, difficilmente storce il naso.

Eppure ai nazisti serviva forza lavoro, affamare un popolo non si rivelò scelta saggia. Pertanto venne introdotto un allentamento ai metodi draconiani in vigore. Tre attività, su tutte, incarnarono un barlume di normalità: i trasporti, i fiorai, il calcio.

Fu in quel clima di effimere riaperture che avvenne l’incontro fra due uomini: un collaborazionista e l’ex portiere della Dinamo Kiev. Si trattava di Kordik – titolare di una panetteria – e Trusevič – ex numero uno della Dynamo – che passò dalla palla alla pala per infornare.

Decisero di allestire la squadra dei ragazzi del panificio: calciatori professionisti prima, prigionieri di guerra poi. Così nacque la leggenda dello Start FC.

Malgrado i turni massacranti e una massa muscolare ben lontana dai parametri del passato, i ragazzi del panificio ottennero la partecipazione al piccolo campionato cittadino. Le squadre iscritte rappresentavano le forze di occupazione: una guarnigione ungherese, la divisione rumena, una selezione di soldati semplici tedeschi, una squadra di collaborazionisti ucraini e il Flakelf.

7 giugno 1942, Stadio della Repubblica.

Né materiale tecnico, né allenamenti. I ragazzi dello Start pescano dal fondo di un magazzino abbandonato, trovano 11 divise rosse di lana pesante. Poco idonee all’estate ucraina, meglio di nulla.

È tempo di esordire, comunque, sulla strada c’è la Ruch: la selezione degli ucraini nazionalisti. La partita non conosce storia, i ragazzi del panificio asfaltano i dirimpettai con un sonoro sette a due. La vittoria, larghissima, dà il via a quel processo che avvicina lo Start al popolo. Per i tedeschi si rese, perciò, necessario allontanare i ragazzi di Kordik dai riflettori, imponendogli di giocare in periferia.

Il campo di esilio fu lo Zenit.

Allontanati per non dare troppo nell’occhio, i ragazzi del panificio fecero parlare lo strapotere tecnico. Vinsero, in rapida successione, 6 a 1 contro la rappresentanza magiara, 11 a 0 contro i rumeni, 5 a 0 contro i soldati semplici tedeschi.

I risultati dello Start, volando di bocca in bocca, cementarono la popolazione di Kiev. Conseguenza calcolabile, lo Zenit si trasformò in un fortino inespugnabile.

9 agosto 1942

Un incrocio di sguardi, senza dubbio una rivincita: da un lato lo Start, dall’altro il Flakelf. Appena tre giorni prima, infatti, i ragazzi del panificio avevano massacrato il fior fiore della selezione tedesca con un netto 5 a 1.

In ballo non furono i tre punti, bensì l’onore di un popolo. Fu una campagna martellante, la selezione tedesca fu totalmente riformulata. Scesero in campo gli atleti più forti del Reich.

Ad arbitrare la gara fu un ufficiale nazista che, stando alla leggenda, intimò ai calciatori dello Start di perdere dignitosamente. Se avessero vinto avrebbero pagato con la vita.

Non puoi arginare una discesa palla al piede, né la fucilata di Kuzmenko che, da 30 metri, si infilò laddove palo e traversa si stringono la mano. Non puoi nemmeno affidarti ad un arbitraggio a senso unico se, dall’altra parte, ti scontri col sentimento di rivalsa.

Nulla poterono i gerarchi nazisti, non lo sovverti l’ordine delle righe di gesso. La sfida terminò 5 a 3, l’esisto fu la morte. La sfida – romanzata all’infinito – venne ripresa dalla cinematografia, vi ricorda niente “Fuga per la vittoria”?

Esistono, in realtà, due versioni di quella giornata: la prima è quella che ho provato a raccontare, la seconda spalanca alla memoria un clima abbastanza disteso. I componenti delle due squadre, secondo i presenti, posarono tutti insieme per la foto di rito.

Fatto sta che i calciatori dello Start, da lì a pochi mesi, incontrarono per davvero l’ultimo avversario: il fucile.

Non furono uccisi per via dell’onore infangato, né per una partita di calcio. Molto probabilmente vennero fucilati perché – dal retrobottega del panificio numero 3 – impastarono acqua, farina, lievito e cocci di vetro.

Ma, tutto sommato, che differenza fa? Gli eroi restano tali, da qualsiasi punto li osservi.